Wer durch eine Stadt läuft, nimmt mehr wahr als nur Straßen und Fassaden. Jede Kurve, jede Wand, jeder Platz erzählt etwas. Mal offensichtlich, mal subtil. Urbane Räume sind kein statisches Konstrukt, sondern ein Abbild dessen, wie sich Gesellschaft versteht – oder eben nicht versteht. Zwischen moderner Architektur und gewachsenen Strukturen, zwischen gepflegtem Stadtpark und leerem Hinterhof liegt ein Spannungsfeld, das sich nicht nur in Zahlen und Funktionen ausdrücken lässt. Es ist das Soziale, das durchbricht. Orte erzählen von Gemeinschaft und Abgrenzung, von Teilhabe und Ausschluss. Und manchmal ist es genau der Zustand eines Platzes, der zeigt, wo etwas fehlt. Wer genau hinschaut, erkennt, wie Stadt nicht nur gebaut, sondern gelebt wird.

Wo Gestaltung auf Gesellschaft trifft

Städte sind keine bloßen Ansammlungen von Gebäuden, sondern Orte des Austauschs, der Reibung und der Veränderung. In ihnen verdichten sich soziale Prozesse, kulturelle Dynamiken und politische Konflikte auf engstem Raum. Öffentliche Flächen werden genutzt, besetzt, verändert – manchmal bewusst, manchmal beiläufig. Was sichtbar wird, ist nicht nur der Wunsch nach Ordnung, sondern auch nach Ausdruck. Gerade da, wo Flächen scheinbar ungenutzt bleiben, entstehen oft Formen des Mitgestaltens. Mal als kreative Intervention, mal als Kommentar zur Umgebung. Wer den öffentlichen Raum als Bühne versteht, nutzt ihn – nicht immer mit Erlaubnis, aber häufig mit Aussagekraft. In dieser Wechselwirkung aus Raum, Mensch und Botschaft zeigt sich die Stadt als Spiegel ihrer Gesellschaft.

Sichtbarkeit zwischen Kontrolle und Kreativität

Städte verwalten ihre Räume – aber sie kontrollieren sie nicht vollständig. Zwischen Bauordnung und Verkehrsführung entstehen Zonen, in denen Regeln auf Realitäten treffen. Ein Stromkasten an einer Hauptstraße wird zur Leinwand. Eine Garagenwand am Bahndamm zum Aushang gesellschaftlicher Haltung. Und plötzlich steht dort, was nicht im Programmheft vorgesehen war. Gerade in urbanen Zentren zeigen sich soziale Spannungen nicht im Reden, sondern im Bild. Der Graffiti Sprayer (https://auftragsart.com/graffiti-sprayer/), oft reduziert auf Farbe und Fläche, wird in diesem Kontext zum nicht genehmigten Chronisten. Er zeigt, was sonst übersehen wird. Zwischen Gestaltung, Widerstand und urbanem Ausdruck entsteht eine Sprache, die nicht gefiltert, nicht korrigiert und nicht eingeordnet wird – sondern einfach da ist. Sie steht für das, was sich nicht in Formulare pressen lässt, aber sichtbar bleiben will.

Tabelle: Urbane Zeichen und ihre soziale Bedeutung

| 🧱 Element im Stadtraum | 🧭 Gesellschaftlicher Spiegel |

|---|---|

| Leere Fassaden | Rückzug, Neutralität, Kontrollanspruch |

| Wilde Bemalung | Ausdrucksdrang, Protest, kreative Aneignung |

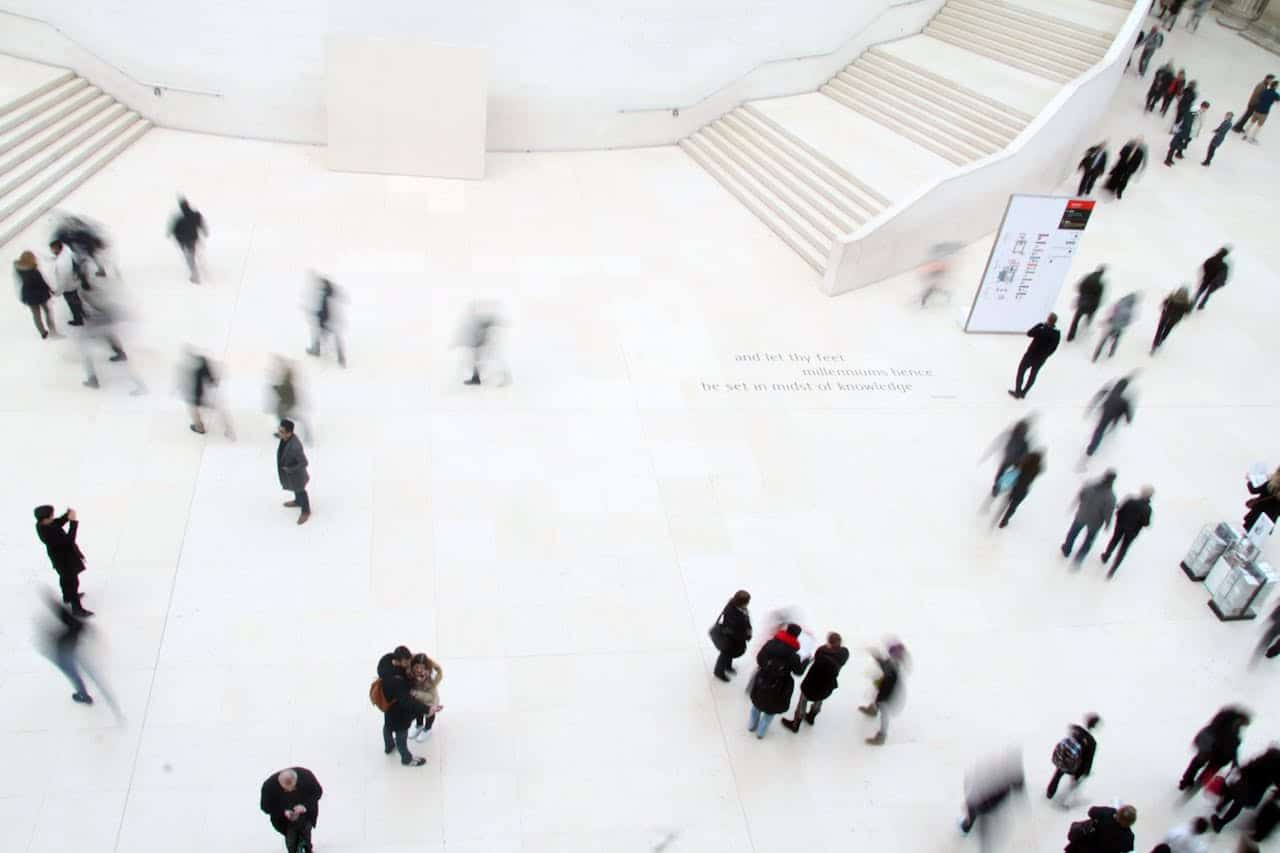

| Offene Plätze | Teilhabe, Bewegung, Dialog |

| Zäune und Barrieren | Abgrenzung, Ausschluss, Sicherheitsdenken |

| Offizielle Gestaltung | Ordnung, Kontrolle, Planung |

| Spontane Veränderungen | Teilhabe, Reaktion auf Veränderung |

| Unkommentierte Beschriftungen | Unsichtbare Stimmen, Protest ohne Bühne |

Interview: Räume, die mehr sagen als ihre Nutzung

Dr. Leonie Schwarz ist Stadtsoziologin mit Schwerpunkt auf urbaner Ästhetik und öffentlichem Raum. Sie forscht zur Bedeutung informeller Gestaltung im Stadtraum.

Was verraten Städte über die Gesellschaft, die in ihnen lebt?

„Sehr viel. Man erkennt soziale Spaltungen, politischen Wandel oder kulturelle Bewegungen – oft bevor sie in Statistiken auftauchen. Der Raum spricht, wenn man ihn lesen kann.“

Welche Bedeutung hat die sichtbare Gestaltung im öffentlichen Raum?

„Sie ist zentral. Öffentliche Flächen sind immer auch Kommunikationsräume. Ob geplant oder spontan – das, was dort sichtbar ist, sagt etwas über Prioritäten und Ausschlüsse.“

Wie politisch ist urbane Gestaltung?

„Immer politisch. Selbst vermeintlich neutrale Gestaltung ist eine Entscheidung – oft darüber, wer sich angesprochen oder ausgeschlossen fühlt.“

Welche Rolle spielt die Aneignung von Flächen durch Bürger?

„Eine wichtige. Sie zeigt, dass es ein Bedürfnis nach Teilhabe gibt – auch jenseits offizieller Verfahren. Gerade spontane Gestaltung ist oft ehrlicher als formale Beteiligung.“

Gibt es Unterschiede zwischen Metropolen und kleineren Städten?

„Ja, im Umgang und in der Toleranz gegenüber informellen Zeichen. Großstädte sind oft heterogener und erlauben mehr, kleinere Städte versuchen stärker, zu steuern.“

Was können Verwaltungen daraus lernen?

„Dass Kontrolle nie alles ist. Wer nur verwaltet, aber nicht wahrnimmt, was im Raum passiert, verliert den Bezug zur Lebensrealität vieler Menschen.“

Wie verändert sich der Blick auf diese Phänomene aktuell?

„Langsam. Es gibt mehr Verständnis für informelle Gestaltung – als Spiegel, nicht als Störung. Aber der Weg zu echter Akzeptanz ist noch lang.“

Vielen Dank für Ihre Einblicke und Perspektiven.

Die Stadt als Bühne und Resonanzraum

Was in der Stadt zu sehen ist, ist nie zufällig. Selbst dort, wo keine Gestaltung vorgesehen war, wird gestaltet. Unbeauftragt, ungesteuert, aber sichtbar. Es sind diese Zeichen, die zeigen, was Menschen bewegt – und was sie sagen wollen, wenn sie sonst keine Plattform bekommen. Der urbane Raum wird so zur Bühne, auf der gesellschaftliche Spannungen, Fragen und Hoffnungen verhandelt werden. Nicht immer offen, aber erkennbar. Ob nun durch kreative Gestaltung, soziale Nutzung oder durch die stille Abwesenheit von allem. Was fehlt, spricht oft lauter als das, was da ist. Wer Stadt verstehen will, muss nicht nur ihre Strukturen kennen, sondern ihre Zeichen deuten.

Räume, die Haltung zeigen

In jeder Stadt gibt es Orte, die mehr sind als ihre Funktion. Eine Unterführung wird zum Treffpunkt, ein Betonblock zur Sitzfläche, eine Wand zum Denkzettel. Gerade in Zeiten, in denen gesellschaftliche Debatten schneller werden, sind diese Flächen nicht nur sichtbar, sondern symbolisch aufgeladen. Wer hinsieht, erkennt: Die Stadt wird nicht nur gestaltet – sie reagiert. Auf Themen, auf Stimmungen, auf Menschen. Zwischen offizieller Ordnung und inoffiziellem Ausdruck entsteht eine eigene Art des Dialogs. Keine Podiumsdiskussion, keine Debatte, aber ein Bild, das bleibt. Und in genau dieser Balance aus Reaktion und Regel, Ausdruck und Planung wird Stadt zum sozialen Spiegel. Mal glatt, mal rau. Aber immer ehrlich.

Gesellschaft zeigt sich an der Wand

Wer verstehen will, wie eine Gesellschaft tickt, muss nicht nur zuhören, sondern auch hinschauen. Urbane Räume sind verdichtete Formen sozialer Wirklichkeit. Sie zeigen, was gesagt wird – und was nicht gesagt werden darf. Was gesehen werden soll – und was übersehen wird. Zwischen Asphalt und Fassade, zwischen Schild und Farbe, zwischen Ordnung und Überlagerung entsteht ein Raum, der mehr erzählt als jede Statistik. Und wer bereit ist, diesen Raum zu lesen, entdeckt: Gesellschaft drückt sich nicht nur in Strukturen aus, sondern in Zeichen. Und manchmal sagt ein stiller Schriftzug auf Beton mehr über ein Viertel aus als jeder Bericht.

Bildnachweise:

Johan – stock.adobe.com

Arena – stock.adobe.com

DisobeyArt – stock.adobe.com